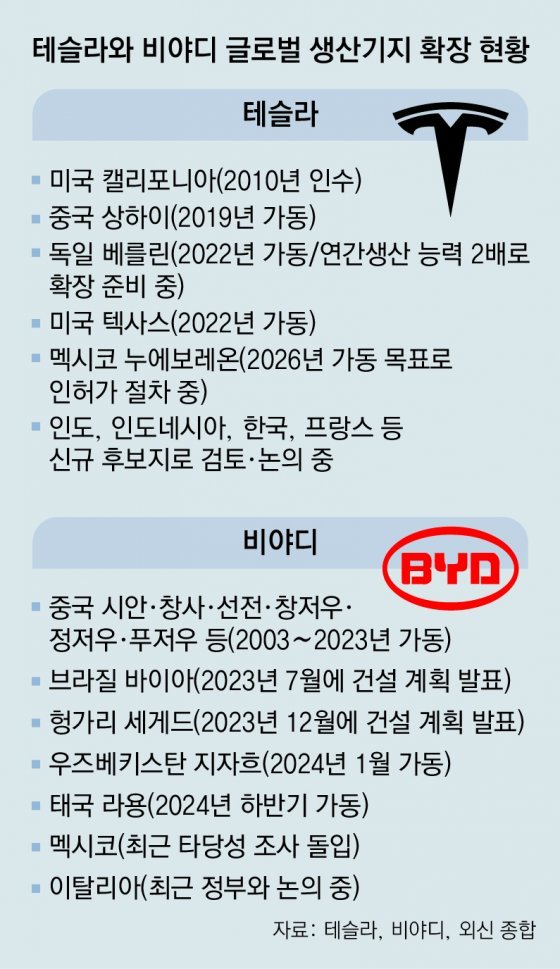

가격뿐만 아니라 품질에도 자신감이 붙은 BYD는 중국을 벗어나 유럽, 동남아시아, 남미로 생산기지를 빠르게 확대하고 있다. 테슬라는 BYD의 공습으로부터 유럽과 북미 시장을 지켜내기 위해 독일 공장 증설과 멕시코 공장 신규 건설로 맞대응하고 있다.

BYD는 최근 멕시코에 신규 공장 건설을 위한 타당성 조사에 돌입해 미국 자동차 업계를 긴장하게 만들었다. 당장은 BYD가 미국 시장 진출을 부인하지만 멕시코 공장이 생기면 향후 언제라도 북미 3개국 자유무역협정(USMCA)을 활용해 관세장벽 없이 미국 시장에 진출할 가능성이 있다. BYD가 그동안 약세를 보이거나 아직 진출하지 않았던 유럽과 북미 시장을 정조준해 생산시설을 늘리는 모양새다. 또한 BYD는 아시아 외 첫 생산기지로 브라질을 낙점했다고 지난해 7월 발표했다. 태국의 신규 공장은 올 하반기(7∼12월)에 가동되고, 우즈베키스탄 공장은 올 초 가동에 돌입했다.

테슬라는 강세를 보였던 유럽과 북미 시장 지키기에 나섰다. 최근 북미 시장의 앞마당인 멕시코에서 신규 공장 건설을 위한 인허가 절차를, 독일에서는 기존 공장의 생산 능력을 두 배(연간 50만 대→100만 대)로 끌어올리는 확장 계획을 진행하고 있다.

또한 테슬라는 중국 업체들이 아직 공략하지 못한 인도에도 신규 공장 건설을 시도 중이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난해 6월 미국에서 나렌드라 모디 인도 총리를 만난 이후 최근까지도 인도 정부와 투자 문제로 논의를 이어 왔다. 국경 분쟁 등의 이슈 때문에 중국 업체들이 기를 못 펴고 있는 인도는 테슬라에 매력적인 투자처로 꼽힌다.

이 밖에도 테슬라는 인도네시아나 사우디아라비아, 프랑스, 한국도 잠재적 신규 공장 후보군으로 꼽고 있다. 머스크 CEO는 2030년에 전기차 연간 생산 2000만 대를 목표를 밝힌 바 있는데, 이를 달성하려면 현재 235만 대인 연간 생산 능력을 8.5배 끌어올려야 한다.

메르세데스벤츠, 포드, 제너럴모터스(GM) 등 다른 완성차 업체들은 최근 전기차 전환 목표를 일부 수정하며 속도 조절에 나섰다. 전기차 수요 침체기에 무리한 확장 정책은 위험하다는 판단 때문이다. 그 대신 하이브리드 차량으로 대거 우회하고 있다. 현대차그룹 역시 2025년까지 전동화 차량으로 모두 교체하겠다던 제네시스에도 하이브리드 모델 적용을 검토하는 등 하이브리드 모델을 늘리는 전략을 펼치고 있다.

반면 전기차만 만드는 테슬라, 그리고 전기차와 플러그인하이브리드가 주력인 BYD 입장에선 다른 회사들처럼 하이브리드로의 ‘우회 전략’이 어렵다는 점도 이들이 전기차 ‘정공법’을 택할 수밖에 없는 이유라는 분석도 나온다.

김필수 대림대 미래자동차학부 교수는 “테슬라와 BYD는 내연기관차 노하우가 없다는 점을 공략해 현대차는 향후 4, 5년간 열릴 하이브리드 우위 시장에서 공세를 펼쳐야 한다”며 “그러면서도 결국엔 전기차 시대가 이뤄질 것을 고려한 투자를 아끼지 않는 투트랙 전략으로 BYD와 테슬라의 물량·저가 공세에 대응해야 한다”고 말했다.

한재희 기자 hee@donga.com

![[신차 시승기]길 위의 맹수, 두 얼굴 가진 그랜드 투어러](https://dimg.donga.com/a/300/190/90/1/wps/EVLOUNGE/IMAGE/2025/08/23/132239736.2.jpg)